焼き芋会

晩秋の朝

子どもたちは、朝の活動で、学校の周りのマラソンコースを元気に走りました。

あいにくの雨

来週は、焼き芋会ができるとよいです。

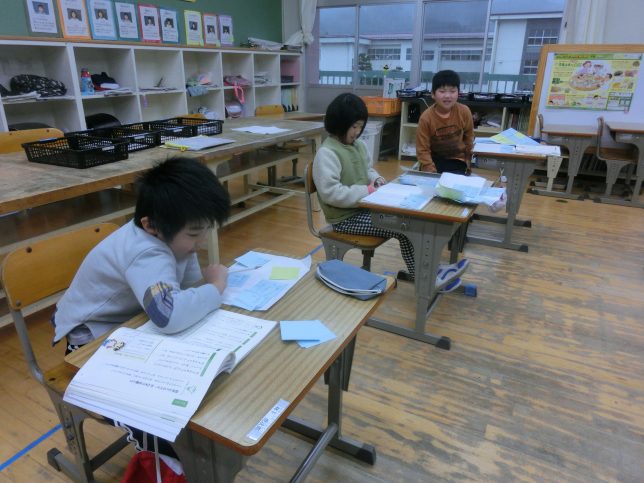

親しみ、和やかさのある学校生活

親しむ姿には、和やかさもうかがえ、温かさが生まれていました。

みんなで遊ぶ

とっても寒い朝

子どもたちは、寒さに負けず、朝のマラソン活動へ取り組み、1日のスタートを切りました。

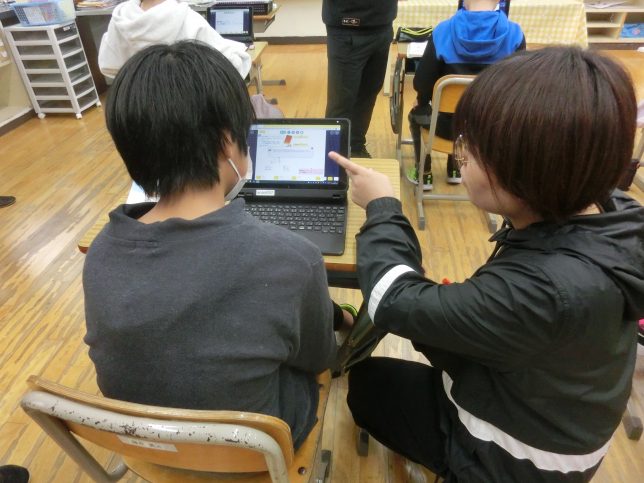

授業研究会

伏木先生から、単元内自由進度学習についても説明いただきました。子どもの学びの充実に向けた授業づくりの幅を広げていかれたらと思います。

長距離走に挑戦

11月末には、町内駅伝大会が開かれます。それに向かって頑張る姿もうかがえました。

縦割りグループでの給食

しばらくの間、縦割りグループで給食を食べていきます。

新野にある工場の秘密を探る

子どもたちは、工場見学や、根羽学年の子どもたちの考えにふれて、地域貢献や信頼性、品質向上などの企業の努力や願いに気付き、工場が新野にある秘密に迫ろうとしていました。